新着情報

札幌市にある北海高等学校から

新着情報をお知らせしています。

【学校行事】 北海祭 終了

2025-07-05お知らせ

無事に事故・怪我無く終了しました。

ご来校いただいた保護者の方々、OB・OG、受験生・保護者、地域住民の方々に心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

また、公式Lineにご登録いただいた方々ありがとうございました。学校祭での雰囲気などもお伝えできるよう準備していきます。受験生向けのモノですが、本校入試情報はもちろん北海高校独自の情報も発信していきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

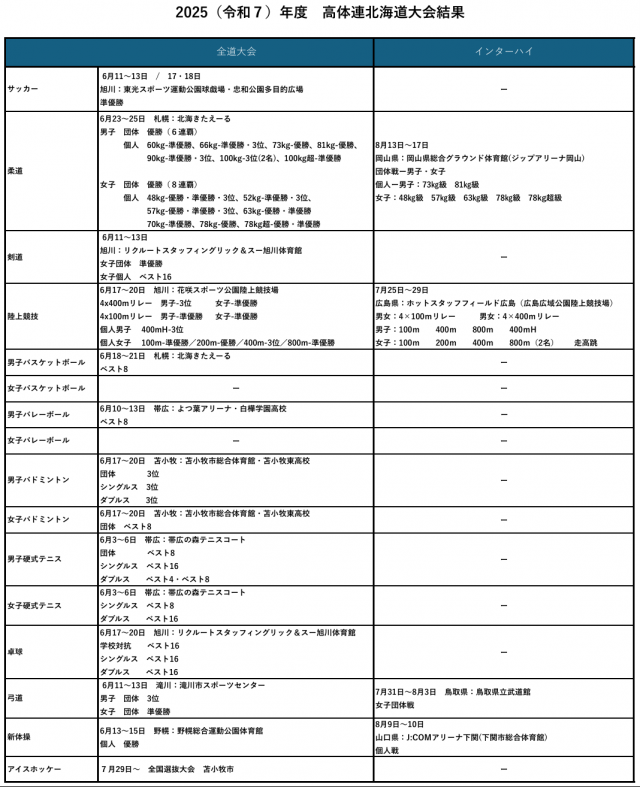

【部活動】 高体連北海道大会 結果

2025-07-02お知らせ

今年度のインターハイ予選、北海道大会が終わりました。

上記の結果のように生徒たちは頑張ってくれました。

17の運動部がある中で、全道大会に出場した部活動は15部。

15部から全国大会へ進むのは4部(2025年7月2日現在)となっています。

全国大会でも活躍を期待しています!

烈々燃えよ、北海健児!!

【事務室より】令和7年7月以降の高等学校等就学支援金申請について

2025-06-30お知らせ

令和7年7月以降の高等学校等就学支援金オンライン申請を下記の期間で実施してくださ

い。(今回の申請は制度変更に伴い、全生徒に実施していただきます)

オンライン申請期間(※申請期間厳守) 令和7年7月2日~令和7年7月10日

申請および概要説明は本校ホームページ(https://www.hokkai.ed.jp/about/school_support.html)

【国際交流】 中期交換生徒帰国

2025-06-29お知らせ

ウェリントン高校(ニュージーランド)から中期交換留学生として2年4組に所属していた、Evaさんが6月21日に帰国しました。

中期交換生徒として2か月間の本校での生活やホームスティ先での交流を通じて、日本語でお礼と今後の抱負を述べていました。たくさんの思い出と素晴らしい経験を今後につないでほしいと願っています。

とても勤勉な生徒で、帰ってからすぐに大学入試があるために、受験勉強の道具を沢山持って日本にやってきました。そして日本にいる間も少しの時間を見つけては、受験勉強を続けていました。理系の科目に関しては、日本の授業をうまく利用して北海生と一緒に懸命に勉強していました。

海への関心が高く、市内の水族館AOAOでも、とても熱心に観察していました。

本校の国際交流事業は、大きく3つあります。グローバル化する現代に対応できる人材の育成のために今後ともますます事業を充実させてゆきたいと考えています。世界的な視点を学ぶ意味でも、積極的に以下のプログラムを利用してほしいと願います。

派遣事業は3つあります。

1つは、毎年3月に3週間、カナダにあるブロック大学に行きます。ブロック大学で高校生向けにプログラムされた授業を受ける語学派遣となります。人数は30名程度が予定されています。ホームステイを利用します。

2つ目は、毎年8月から10月頃、2か月間の中期留学で、ニュージーランドにあるウェリントン高校に行きます。人数は1名です。ホームステイを利用します。

3つ目は、隔年で、9月頃に2週間、ニュウージーランドにあるウェリントン高校に行きます。人数は6名です。ホームステイを利用します。次回は来年、2026年です。

受け入れ事業は2つあります。

1つ目は、毎年4月から6月頃で、2か月間、ニュージーランドにあるウェリントン高校からの中期留学生1名を受け入れます。ホームステイを1家庭募集します。

2つ目は、隔年で、4月に1週間、ニュージーランドにあるウェリントン高校からの留学生6名を受け入れます。ホームステイ家庭を6家庭募集します。本年は終了しました、次回は2027年の予定です。

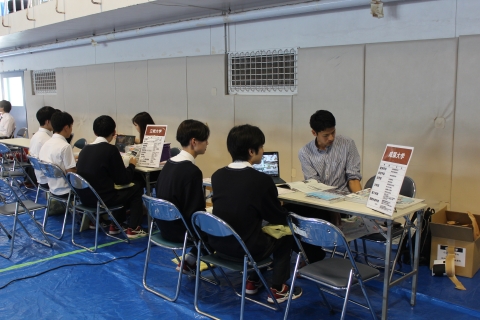

【学校行事】校内進学相談会

2025-06-26お知らせ

本日、「校内進学相談会」が行われました。道内外の大学・短期大学・専門学校あわせて123校による本校生徒を対象とした相談会です。国公立・私立を問わず興味のある学校や学びたい分野を学校ごとに聴き、進路決定に役立てていました。進路実現に向けた3年生、進路目標に向かう2年生、それぞれが進路希望に合わせてイメージを膨らませていきました。

入試制度から生活に至るまで多岐にわたりお話を伺い、ときに自分事と捉えて質問していました。熱心にお話しされた各学校関係者様、企画運営者様にお礼も仕上げます。

本校生徒たちの進路への可能性が広がる一助になることを期待しています。